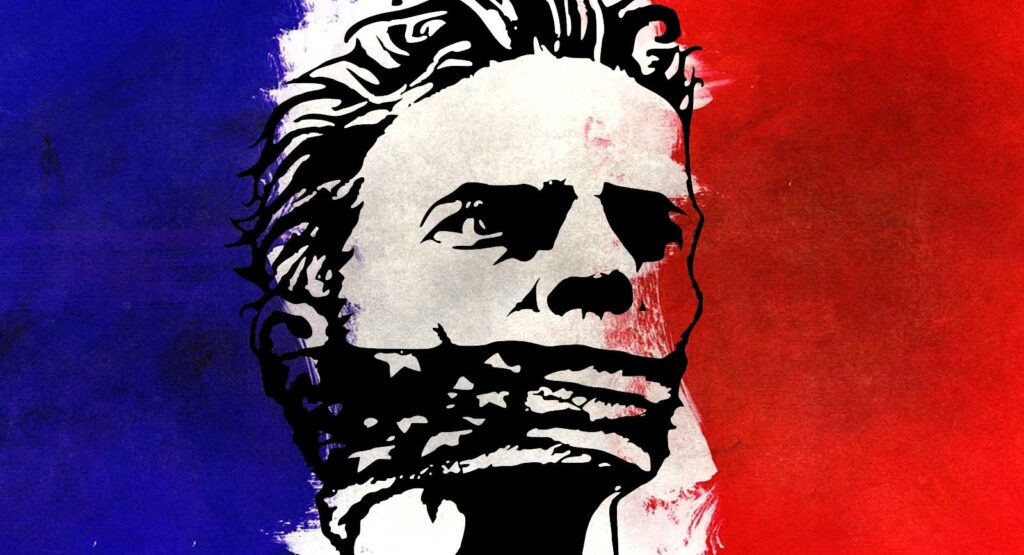

« On ne peut plus rien dire… »

Liberté d’expression : le grand détournement

Thomas Hochmann

Anamosa, 2025

Vous la connaissez la rengaine resservie à toutes les sauces : « on ne peut plus rien dire » ! La chose est entendue, la censure règne en maîtresse : la censure de gauche et d’extrême gauche bien sûr. Les pauvres fachos, réacs et autres droitards sont constamment bâillonnés, empêchés de s’exprimer, on mutile leurs discours, on brûle leurs livres, on séquestre leurs conférenciers, on limite leur temps de parole, on condamne leurs propos, on interdit leurs émissions, on les musèle. « On », c’est bien sûr le wokisme, le politiquement correct[1], la gauche voire l’islamo-gauchisme. Et il est de notoriété publique que tous ceux qui clament à cor et à cris qu’ils ne peuvent plus rien dire sont des parias, qu’ils sont mis au ban médiatique, et n’ont aucun canal de communication. C’est vrai, à part Sud Radio, CNews, feu C8, Europe 1, BFM TV, Valeurs Actuelles, le JDD, M6 ou Le Figaro pour ne citer que quelques exemples de grands médias de masse, l’extrême droite n’a nulle part où s’exprimer. A l’inverse, c’est tout aussi connu, la gauche possède une foultitude de chaines télés grand public, des radios, des journaux, des groupes de presse hégémoniques… Vous aurez, j’espère, noté l’ironie. Bref, la confusion est totale : ceux qui n’ont jamais eu autant d’espace médiatique pour s’exprimer ne ce sont jamais autant plaint d’être censurés. L’ouvrage « On ne peut plus rien dire… » du professeur de droit public Thomas Hochmann analyse en détail cette fausse rhétorique et donne des clefs juridiques pour une juste compréhension de la liberté d’expression. Un petit livre plus que jamais nécessaire.

La liberté d’expression et les menaces qui pèsent sur elle actuellement sont un enjeu démocratique majeur. Ces menaces sont constamment dénoncées par l’extrême droite, que ce soit au RN, dans les médias du groupe Bolloré, sur internet, les réseaux sociaux… Elle se dit victime de la cancel culture, elle ressasse les mêmes chahuts devant des conférences, elle rumine les quelques tohu-bohus dont ses intellectuels les plus médiatiques ont fait les frais, elle repasse en boucle les charivaris qui ont pu perturber ses meetings ou la tenue de ses réunions publiques. La stratégie est bien rodée : « d’un point de vue quantitatif, quelques incidents critiquables mais isolés sont inlassablement ressassés pour donner l’image d’une société tyrannique ou d’une idéologie unique qui réduirait au silence tous les dissidents » (p.18-19). Ironiquement, ce sont ceux qui fustigent à longueur de journée la culture victimaire du wokisme qui n’ont de cesse de se victimiser… L’entourloupe ne s’arrête pas là : « sur le plan qualitatif […] la moindre restriction réellement apportée à l’expression des discours de haine est dénoncée sur-le-champ comme une intolérable censure, la fin de la démocratie ou même une condamnation à mort » (p.21). En d’autres termes : exagérer le nombre et la gravité des faits d’atteintes à la liberté d’expression pour se donner l’air d’assiégés, de résistants assaillis par des hordes de censeurs. Alors que la réalité est tout autre comme ne cesse de le rappeler Thomas Hochmann. Aucune censure ne frappe l’extrême droite, dont les discours prospèrent quasiment sans entrave. Et d’ailleurs, si elle se plaint qu’ « on ne peut plus rien dire », c’est précisément parce qu’elle a de plus en plus d’espace pour le dire…

Cette rhétorique n’a donc pas pour but de dénoncer de réelles attaques contre la liberté d’expression. Thomas Hochmann montre bien qu’il s’agit en fait d’une stratégie d’intimidation menée par les tenants médiatiques, politiques ou académiques d’une ligne de droite dure. L’objectif est de retourner la liberté d’expression contre elle-même : en se disant victime de censure, on brandit un totem sacré en démocratie, la liberté d’expression, ce qui a pour effet de paralyser toute critique, de rejeter dans le camp de la dictature ou du fascisme toute action de régulation et d’inverser les rôles : ce sont les régulateurs, les lois qui protègent la liberté d’expression et les défenseurs de la démocratie qui sont présentés comme d’affreux censeurs et de terribles proto-fascistes. De même, « la dénonciation du « wokisme » est une stratégie redoutable d’inversion des rôles » (p.20). Et le pire c’est que ça marche ! Les intimidations fonctionnent : CNews, multi-condamnée, diffuse encore sa bouillasse débilitante, la chaîne C8, bastion d’Hanouna, n’a pas été interdite – sa fréquence TNT n’a pas été renouvelée, ce qui est très différent –, les propos les plus obscènes peuvent être tenus sans que l’Arcom ne les sanctionne efficacement. L’Arcom, le régulateur, est plus que timide lorsqu’il s’agit de sévir, tétanisé par la rhétorique de l’extrême droite et par l’idée de censurer la liberté d’expression. Thomas Hochmann remarque fort justement qu’ « en dépit d’un réveil récent et tardif, il est évident que cet organe est très réticent à utiliser ses pouvoirs dans toute leur ampleur face à des chaînes qui semblent violer quotidiennement leurs obligations » (p.34).

La rhétorique du « on ne peut plus rien dire… » repose entièrement sur une vision frelatée et dangereuse de la liberté d’expression, et c’est à ce sujet que le petit opuscule de Thomas Hochmann est le plus éclairant – pour ne pas dire définitif. Si ceux, au sein de la fachosphère, qui usent de cet argument, bénéficient en réalité d’un espace d’expression plus ouvert que jamais, c’est précisément que leur liberté d’expression n’est en rien entamée, au contraire. Et ils le savent bien. C’est donc que l’argument porte sur un autre point : en fait, ils ne dénoncent pas la censure fantasmée dont ils seraient victimes, mais le fait que leurs prises de positions réactionnaires, racistes, fascistoïdes etc., suscitent de vives indignations et contradictions. Autrement dit, « si « on ne peut plus rien dire », ce n’est pas parce qu’on en serait empêché ou parce qu’on s’exposerait à des sanctions. Ce que vise le plus souvent cette thèse, c’est le fait que certains propos donnent lieu à des critiques vives et nombreuses » (p.9). Lorsque Pascal Praud dénonce la censure du politiquement correct, il se plaint en réalité des réactions à ses saillies tout à la fois incontestablement stupides et profondément réactionnaires. Or, c’est justement parce qu’il a toute latitude pour débiter ses insanités que ces dernières déclenchent des critiques et des réactions. C’est parce qu’il est plus libre de parler qu’avant qu’il se sent autoriser à crier à sa propre censure. « On présente comme une réduction de l’espace de discussion ce qui se traduit en fait par une multiplication des discours. » (p.10) Mais comme le dit Thomas Hochmann, « la liberté d’expression n’est pas une liberté de parler sans être contredit » (p.10) contrairement à ce que pense l’extrême droite, manifestant par là même sa propre volonté de censurer les critiques. Certes, l’insulte ou la contradiction peuvent conduire l’autre à se taire – par effet d’intimidation par exemple. Mais c’est l’un des buts de la discussion et d’un débat contradictoire efficace : « on ne conteste pas les propos d’autrui dans l’espoir qu’il les réitère, mais dans celui qu’il les modifie ou qu’il se taise » (p.12). Un véritable débat, confrontant de vrais arguments, conduit à réviser les positions et opinions des protagonistes, c’est, sinon, une guerre de tranchée ou une simple mise en scène. Il est donc dans l’essence de la liberté d’expression qu’elle conduise certains discours à, petit à petit, être réfutés et disparaître.

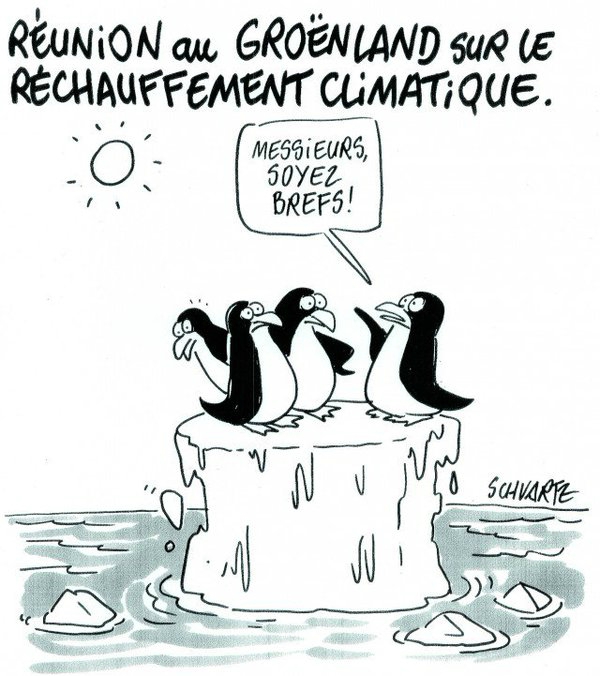

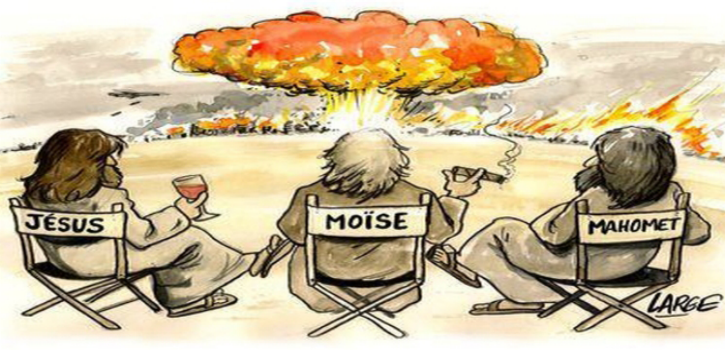

Le chercheur et juriste convoque le droit français mais aussi européen et américain. Il rappelle, textes à l’appui, les différentes conceptions de la liberté d’expression ayant cours, en analysant par exemple comment la société américaine considère la liberté d’expression comme un grand marché concurrentiel autorégulateur, et montre que certaines restrictions ciblées à la liberté d’expression sont nécessaires à la sauvegarde de la libre expression en général. Il en va ainsi des discours de haine ou des propos incitant à la violence contre des personnes ou des groupes de personnes ; mais également des fakenews ou autres désinformations dont est si friande l’extrême droite. « La lutte contre la désinformation et les discours de haine est donc consubstantielle à la liberté d’expression. » (p.51) C’est parce qu’on ne peut attiser les violences contre les personnes ou des communautés – et que réciproquement d’autres ne peuvent attiser les violences contre soi-même – que l’on peut s’exprimer librement. Ce qui n’interdit pas effectivement d’avoir la possibilité d’émettre des critiques, y compris virulentes, de tenir des propos subversifs voire de choquer et de s’opposer parfois avec force. Appeler au boycott d’une conférence n’est ainsi pas une restriction de la liberté d’expression, mais l’exercice d’une expression libre contre une autre. Subtil défenseur de la liberté d’expression, y compris lorsqu’elle dérange, T. Hochmann distingue par exemple critique des religions et haine des individus, il montre la richesse du droit tout comme il en souligne les défauts.

« On ne peut plus rien dire… » propose une analyse fine, éclairée par le droit, précise et assez définitive. Il démonte de façon implacable la rhétorique de l’extrême droite quant à la fausse censure dont elle serait victime et revient en quelques pages sur la liberté d’expression, ses limites, ses différentes conceptions et contours en Europe et aux Etats Unis. Un petit livre rapidement lu, pédagogique et très clair pour enfin en finir avec le discours du « on ne peut plus rien dire » !

[1] Ce qui sous-entend qu’ils seraient eux, politiquement « incorrects ». Pas de quoi de vanter pourtant, d’être incorrect, c’est-à-dire de faire des fautes, des erreurs, de ne pas respecter les règles, d’être inexact. Voilà qui en dit long…

Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à le commenter en bas de page !

Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !

Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !

![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)

![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)