Foreverism

Quand le monde devient un jour sans fin

Grafton Tanner

Façonnages Editions, 2024

« Qu’est-il arrivé à la nostalgie ? » (p.17) Longtemps considérée comme une pathologie, une émotion néfaste pouvant conduire au crime, il semble que la nostalgie soit revenue en état de grâce. Le passé et ses représentations saturent tout, dans la culture populaire, le marketing, en politique… le passé fait recette, signe, à ce qu’il paraît, d’un regain de nostalgie. On ne compte plus les nouveaux films qui remettent au goût du jour des licences du siècle dernier : SOS Fantômes, Top Gun, Star Wars, Matrix… le passé ne passe pas. Concernant les biens quotidiens, c’est pareil : on vante le terroir, le savoir-faire ancestral, les produits ancrés dans une tradition immémoriale… La nostalgie serait devenu le premier moteur de la consommation, une envie de passé aurait envahi notre XXIème siècle hypermoderne. Pourtant, Grafton Tanner nous le dit, il ne s’agit en rien de nostalgie, au contraire, mais d’un rapport au temps nouveau : le « foreverisme ». For ever… Pour toujours, à jamais, éternellement… En réalité, nous sommes figés dans un présent qui dissout la nostalgie même.

Au XIXe et au XXe siècles, la nostalgie n’a pas bonne presse. Les psychologues et psychiatres, en Europe et aux Etats-Unis, la voient d’un mauvais œil. Elle entraînerait chez le sujet tout un tas d’inclinations mauvaises, déviantes voire criminelles. Ces auteurs « positivistes » (p.12) estiment que la nostalgie, parfaitement incarnée par le mal du pays des soldats enrôlés, corrompt la psyché et peut mener au meurtre. Elle serait l’apanage des ruraux, des non éduqués, des casaniers. Pire, par son attachement compulsif au passé et au pays, le nostalgique « menaçait le processus civilisateur promu par les tenants du positivisme juridico-médical » (p.14-15) et la marche du Progrès. « Selon ces derniers, échapper au présent par la contemplation nostalgique […] risquait de causer l’arriération ou l’oisiveté. » (p.15) Mais que s’est-il donc passé pour que la nostalgie soit aujourd’hui flattée, encouragée, et qu’elle soit devenue l’un des principaux arguments marketing ? Quel est ce « brusque revirement » (p.15) dont parle Tanner ? Mais plus que d’un renversement – nous serions passé de la pathologisation de la nostalgie à sa célébration mercantile – il s’agit, soutient l’auteur, du même processus visant en réalité « l’éradication du sentiment nostalgique » (p.17).

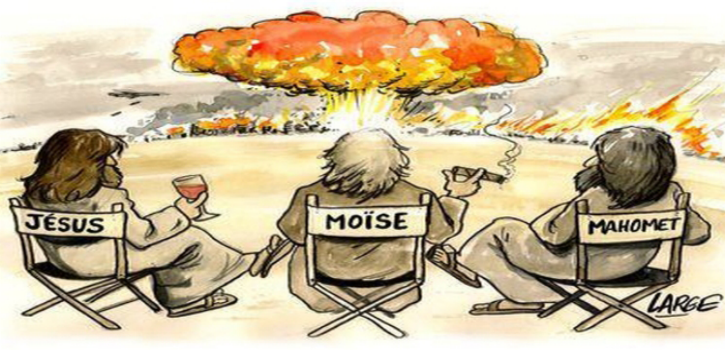

Plusieurs descriptions de notre rapport au temps ont été proposées depuis des années, allant du « présentisme » absolu au retour à des pensées réactionnaires, en passant par l’« accélération » du temps ou même la fin de l’histoire. Eternel présent d’un côté, élan ininterrompu vers le futur de l’autre ou encore désir de restaurer un passé perdu. Pourtant, l’essayiste américain Grafton Tanner – qui se désigne lui-même comme « critique du capitalisme de consommation » (p.29) – montre que ces visions sont trop réductrices. Il propose une nouvelle forme de temporalité, censée mieux décrire notre époque, le foreverisme, autrement dit le « souci constant que tout demeure présent [sous la forme] d’un présent perpétuel qui engloutit le passé et l’avenir » (p.110). Ce n’est pas simplement le présent qui nous écrase, mais un présent qui se sert du passé et de ses références, de la nostalgie qu’il peut créer en nous, pour ses propres fins. Un présent qui détourne en permanence le passé et la mémoire, qui les utilise pour se déployer tout en les avalant, en les digérant puis en les excrétant. Le capitalisme, dont le foreverisme est en fait le régime de temporalité, ne peut se satisfaire d’une nostalgie qui finirait par l’entraver : vivre dans le regret d’une époque révolue ne fait pas tourner la machine productiviste et consumériste. Mais symétriquement, il ne peut plus simplement promouvoir la vieille et éculée sotériologie du Progrès – cette croyance que le temps se déployait sur une pente ascendante qui nous menait vers le Meilleur – qui s’est, de la pire des façons, pris les pieds dans le tapis de l’Histoire – deux Guerres Mondiales, ça fait un sacré tapis. Formulé autrement : « rares sont les gens convaincus que les choses peuvent aller en s’améliorant » (p.22-23). « Le progrès s’étant révélé un mythe trompeur, il fallait trouver une autre façon d’inhiber la réaction nostalgique […] qui ne fasse pas table rase du passé sans pour autant épouser l’avenir. On rebooterait plutôt le passé. On éliminerait la possibilité même de la perte en gardant le passé toujours présent. » (p.23) Grafton Tanner donne alors la définition de son concept : « je désigne cette persistance du passé dans le présent par le nom de foreverisme » (p.24).

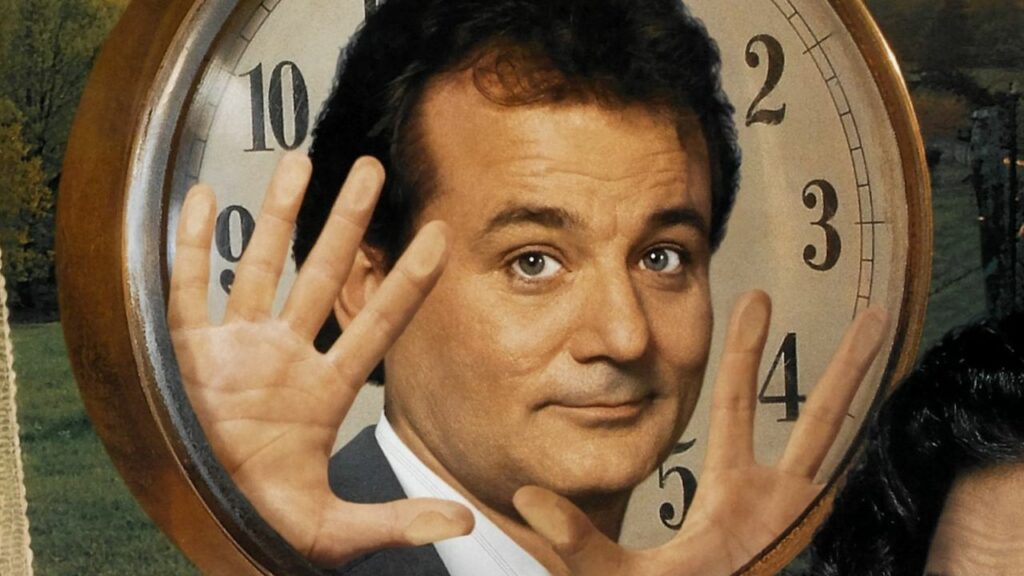

On le voit, ce concept, subtil, s’appuie sur les trois moments du temps, qu’il fond, comme une grosse mélasse, dans le processus de foreverisation. Il s’agit ainsi de s’appuyer sur la nostalgie et le passé pour mieux les éliminer. Trois piliers rendent la foreverisation possible : « des individus éternellement traçables, des conversation jamais terminées, des produits sans cesse mis à jour » (p.28). Cela passe inévitablement par le numérique, sans lequel il n’y aurait pas de for ever. Dans son petit essai, Grafton Tanner s’attache à donner des exemples de ce phénomène, qui passe par des techniques qui « empêchent ce qui est vieux et désuet de disparaître et de nous manquer, de manière à nous guérir de la douloureuse nostalgie du passé » (p.25). Le capitalisme, en particulier via les industries culturelles, sature le présent d’éléments issus du passé, de sorte que ce dernier, finalement, ne nous manquant jamais, ne peut plus nous rendre nostalgique. L’industrie culturelle joue un rôle central dans le foreverisme. En témoigne la quantité vertigineuse de remake, de reboot[1] ou autres adaptations et réadaptations d’œuvres anciennes. Les films de super-héros tiennent ici le haut du pavé, avec Marvel ou l’univers de DC Comics, mais on peut citer bien sûr le retour (catastrophique) de Star Wars au cinéma, les séries dérivées de l’univers étendu, les séries et films Harry Potter, Ghost Buster, Star Trek, Bridget Jones… La musique n’est pas en reste non plus avec le retour de vieux groupes ou leur réapparition holographique sur scène, leur ressuscitation grâce à l’intelligence artificielle et le clonage vocal etc. « Il ne suffit pas de préserver ou de rééditer ce qui est vieux pour le foreveriser ; le contenu doit être ressuscité, mis à jour, rebooté, rajeuni, revu et corrigé pour nourrir l’illusion de sa vitalité » (p.37), ce qui tranche avec la pure et simple « restauration » nostalgique. Il ne s’agit pas de refaire la même chose que le passé (nostalgie), mais de reprendre le passé en mieux et remis au goût du jour. Ce qui pose évidemment la question de l’authenticité de ce faux passé foreverisé : « un produit foreverisé nous rappelle l’histoire du bateau de Thésée. Si toutes les parties d’un bateau sont peu à peu remplacées, s’agit-il toujours du même bateau ? » (p.37) demande à juste titre Grafton Tanner.

Cette espèce d’éternité a pour fonction paradoxale, Tanner le montre bien, de rendre impossible la nostalgie. « Comment peut-on se sentir nostalgique de Star Wars, alors qu’un nouveau film ou une nouvelle série voit le jour chaque année ? » (p.40) De fait, ces références sont omniprésentes. Mais il ne s’agit pas seulement de références ou d’easter eggs[2], il faut produire une « narration persistante » (p.40) pour reprendre les mots de Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm, c’est-à-dire, littéralement, une histoire sans fin. Ainsi, « lorsque la narration persistante devient la norme, quelque chose d’essentiel disparaît : les fins » (p.41). Le foreverisme n’a plus de fin, et cela se comprend : si l’objet est inachevé, on aura toujours quelque chose à produire et à vendre à son sujet. Ces marchandises culturelles ne sont plus que du « contenu sans fin » (p.47)[3].

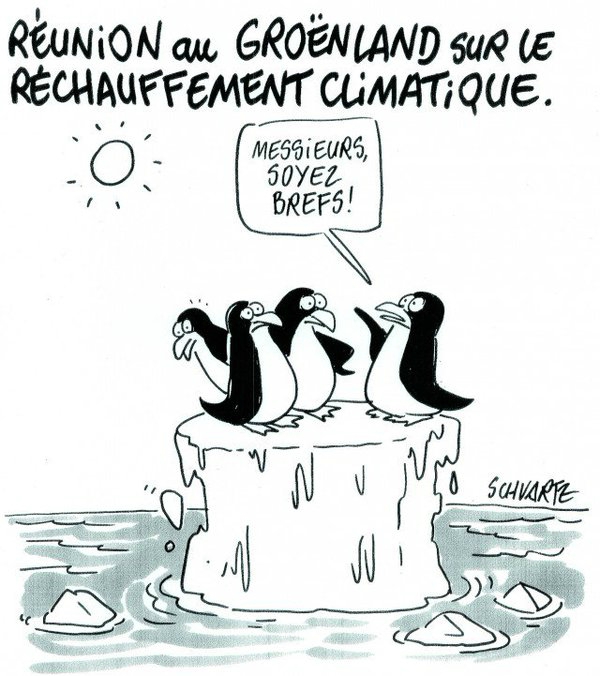

Dans son ouvrage, Grafton Tanner ne se contente pas d’empiler les exemples, il analyse en outre les conditions matérielles de possibilité du foreverisme. L’existence de ce dernier repose sur le numérique : la mise en relation ubiquitaire et quasi instantanée, la capacité de stockage quasi-illimitée de données, la création d’images de synthèse… ce qui paraît impalpable car perdu dans les nuages, le virtuel et l’immatériel – du moins est-ce la vulgate la plus largement partagée – est en réalité très concret. Le foreverisme dépend d’une production matérielle et énergétique absolument gigantesques aux impacts écologiques démesurés. Néanmoins ces impacts ne sont pas seulement écologiques, ils sont également d’ordre social voire anthropologique. « Un monde foreverisé paraît s’étirer à l’infini. Il est fatigant d’y vivre […]. Nous sommes incités à cultiver notre image, à nous « vendre » aux entreprises, à endosser ainsi des rôles permanents, à incarner des personnages de feuilleton sans cervelle qui ne ressentent jamais la peine ou la perte et discutent dans le langage cynique du Whedonspeak[4], conscients de leur sort mais incapables d’agir sinon pour signaler aux autres cette prise de conscience. » (p.75) Le monde va mal, on le sait bien, mais on n’y peut rien – c’est ce que le système capitaliste essaie de nous faire croire – autant dès lors se réfugier dans le cynisme, le consumérisme et le foreverisme.

Cela va plus loin encore, avec les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle de vaincre la mort elle-même. On nous promet de faire revivre les morts en clonant leur voix, de restaurer leur présence en copiant leur image et leurs manières… moyennant la collecte de datas à leur sujets et une coquette somme cela va de soi. Marchandisation ultime. « La signification de la vie et de la mort est ainsi ramenée à une somme d’informations à extraire et à vendre aux annonceurs. » (p.100) Ici mieux qu’ailleurs brille dans sa plus sombre évidence le rôle du passé dans une société foreverisée : être une simple marchandise, ou plutôt un matériau pour des marchandises présentes. C’est cela la dynamique du foreverisme, c’est la dynamique, Grafton Tanner le montre très bien, du capitalisme même.

Foreverisme est un petit livre passionnant. Un essai court, vif, mais qui propose une perspective originale et convaincante sur la temporalité propre de nos sociétés. Nul doute que la notion de foreverisme marquera la pensée critique par sa puissance, qui ne demande qu’à être travaillée, explorée et ciselée. Bonne lecture !

[1] Un remake consiste à refaire un film en intégrant la plupart des éléments originaux, mais avec des techniques et une esthétique adaptée à l’époque en cours. Exemples : le King Kong de Peter Jackson (2005), La nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier (2011), La Belle et la Bête de Bill Condon avec Emma Watson (2017) etc. Le reboot, qui concerne plutôt des séries ou des sagas que des opus isolés, consiste à « redémarrer » l’histoire à zéro pour lui faire prendre une tout autre tournure. On ne garde que les éléments caractéristiques de la franchise : le héros et ses acolytes, les grands méchants, les lieux emblématiques. Exemple : les différentes saga Batman (2005, 2022), le reboot de La Planète des Singes (2011), ceux de Superman (2013, 2025), celui de Resident Evil (2021) etc.

[2] Les easter eggs sont des références cachées dans des œuvres, des détails infimes destinés aux spectateurs initiés qui seront à même de les décrypter et de les décoder. Il s’agit d’instaurer une connivence avec le spectateur, un genre de spectacle interactif. Bourrer un film d’easter eggs, ou de références clairement affichées, est le meilleur moyen de satisfaire le spectateur à peu de frais, sans avoir à s’embarrasser du contenu intrinsèque de son œuvre. Qu’importe que l’œuvre que l’on produit soit médiocre, le spectateur sera bien content d’y trouver des références à d’autres œuvres qu’il aime, et dont la sympathie viendra, par capillarité, imprégner la nôtre.

[3] La notion même de « contenu » est un marqueur de foreverisation. Il y a désormais, sur les réseaux sociaux, des « producteurs de contenu », des gens qui n’ont pour autre rôle que de produire du contenu, c’est-à-dire, littéralement, faire quelque chose qui remplisse. Que ou qui faut-il remplir, et comment ? C’est toute la question – qu’il ne faut surtout pas leur poser bien évidemment.

[4] Le Whedonspeak est le langage créé par le scénariste et réalisateur Joss Whedon. Parfois associé au Buffyspeak (Joss Whedon ayant crée Buffy contre les Vampires), ce genre de dialogues associe des phrases rapides avec des termes imprécis (« truc », « machin ») ou des néologismes, le tout prononcé par des personnages volontiers cyniques et désabusés, « vaguement conscients de jouer dans une œuvre de fiction » (p.72) qui brouillent les pistes et brisent le 4ème mur.

Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à le commenter en bas de page !

Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !

Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !

![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)

![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)