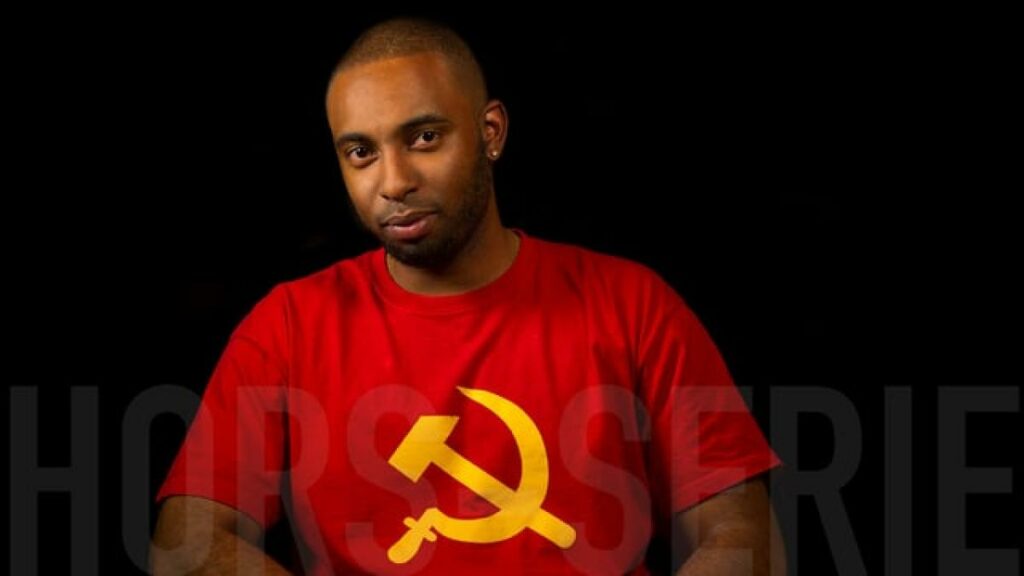

Mon antiracisme

Pourquoi je ne suis ni décolonial ni libéral

Kévin Boucaud-Victoire

Desclée de Brouwer, 2025

« Bien que j’aie […] peu écrit sur le thème, le racisme demeure une des questions qui me tient le plus à cœur, sur laquelle j’ai le plus lu, le plus réfléchi » écrit le journaliste Kévin Boucaud-Victoire en préambule à son essai récemment publié Mon antiracisme. Il expose là le fruit de ses réflexions, elles-mêmes nourries par sa propre expérience du racisme. Dans ce livre, Boucaud-Victoire se donne pour tâche d’élaborer une pensée véritablement antiraciste qui dépasse les deux écueils les plus répandus : l’antiracisme « moral » et l’antiracisme « politique » – autrement dit, d’un côté SOS Racisme, de l’autre les Indigènes de la République, Harlem Désir contre Houria Bouteldja. Un essai intéressant pour construire une troisième voie, radicalement antiraciste et ancrée dans le socialisme et l’anticapitalisme.

Au travers de son parcours scolaire et universitaire et dès sa jeunesse, Kevin Boucaud-Victoire a vécu le racisme comme « [s]on ennemi irréductible ». Revenant dans le chapitre introductif du livre sur son parcours personnel et professionnel, le journaliste à Marianne et co-fondateur de l’excellent média en ligne Le Comptoir, raconte sa jeunesse partagée entre les « quartiers populaires » de Seine-et-Marne, où il est confronté pour la première fois au racisme et où il fréquente tour à tour des écoles dans lesquelles il appartient à une majorité et d’autres dans lesquelles il est « le seul Noir » ; le Val-d’Oise, dans les années 2000, période plus tranquille à partir de laquelle il se « défini[t] avant tout comme Noir » ; et la Guyane, territoire soumis à de fortes tensions communautaires dans lequel sa « vision de l’unité noire prend un sérieux coup » mais où, en parallèle, il bâtit sa « conscience politique ». De retour en métropole, en Seine-Saint-Denis, ce sont les études supérieures et leur lot, là aussi, de racisme et de violence symbolique. C’est finalement au cours de son cursus d’économie qu’il côtoie une autre société dans la société, socialement favorisée, au contact de laquelle il découvre la complexité des questions de racisme, de communautés, et il s’ouvre à d’autres horizons intellectuels.

Mon antiracisme dénonce deux écueils, on l’a dit, largement dominants, comme s’il n’y avait, en matière de lutte contre le racisme, que l’une ou l’autre de ces alternatives et qu’il fallait choisir son camp. Pourtant, affirme Boucaud-Victoire, l’une et l’autre doivent être dépassées car elles dressent « un clivage qui mène aujourd’hui l’antiracisme dans le mur ».

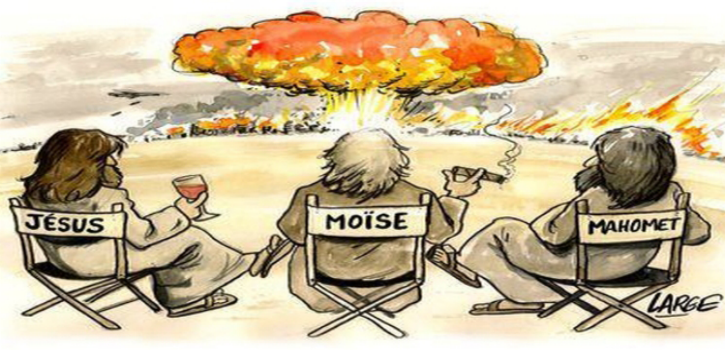

D’une part, l’antiracisme moral. « Touche pas à mon pote », « SOS Racisme », la « Marche des beurs »… dans les années 1980, sous la tutelle du Parti Socialiste, un antiracisme prend forme, sous des atours festifs, bienveillants, ouverts, chantants, colorés. Ce sont les grands concerts contre le racisme, les fêtes, les marches… « on peut alors dire que l’antiracisme devient un spectacle au sens qu’en donne Guy Debord » écrit Kevin Boucaud-Victoire. Néanmoins, rappelle-t-il également, on aurait tort de le cantonner aux bons sentiments et à la fête car son ambition est proprement politique. En effet, SOS racisme et ses épigones promeuvent une organisation sociale particulière, ils entendent faire pression sur les politiques et les citoyens, et ont des soubassements idéologiques clairs – incarnés politiquement par le Parti Socialiste – : « il est possible de parler d’antiracisme « libéral », car son but est d’intégrer les minorités victimes de discrimination au système capitaliste ». Egalité des chances, promotion de la diversité, discrimination positive… il s’agit de faire en sorte que chacun ait les mêmes armes pour s’insérer sur le grand marché bienveillant et égalisateur du capitalisme mondialisé : un antiracisme universaliste mais « terriblement individualiste et aveugle à la classe sociale » qui, par cet aveuglement, participe pleinement à une autre de oppression, de tout autre ampleur, l’oppression capitaliste.

D’autre part, l’antiracisme politique naît dans les années 2000 des mouvements décoloniaux eux-mêmes tributaires des postcolonial studies et de la théorie critique de la race, importées des Etats-Unis. L’antiracisme politique est incarné par le tonitruent Parti des Indigènes de la République d’Houria Bouteldja[1], mais aussi le CRAN[2], entre autres. Pour ses militants, le racisme ne peut-être que « systémique », là où il est avant tout une affaire de personnes pour l’antiracisme moral. Cela signifie que le racisme ne peut qu’être « le résultat de l’organisation sociale, émanant du système ou des institutions », sans quoi ce n’est pas du racisme. Par ailleurs, la race devient le paradigme premier pour expliquer les dominations, faisant voler en éclat l’universalisme accusé d’être aveugle à la race (color blind). Cet antiracisme, pointe Kevin Boucaud-Victoire peut être qualifié « d’antiracisme identitaire » car il essentialise les communautés et valorise la notion d’identité, qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes. Encore une fois, in fine, l’oppression capitaliste de trouve, sinon niée, du moins largement reléguée. Face à un footballeur noir multimillionnaire, le SDF blanc sera toujours un oppresseur.[3]

Dans les deux cas, finalement, le capitalisme est sauf, ou attaqué à la marge. Les décoloniaux ont beau jeu de prétendre que pour eux le capitalisme étant intrinsèquement raciste, abattre le racisme revient à abattre le capitalisme, l’argument reste spécieux. En réalité, le capitalisme est historiquement raciste et colonialiste, c’est une réalité, mais rien ne dit qu’il ne puisse se développer dans un monde sans racisme. De plus, à supposer qu’ils aient raison, et que la dynamique d’appropriation des ressources et des moyens de production soient structurellement colonisatrices et racistes, si ce qu’ils ont à y opposer est une forme de tribalisme ethnique, rien ne garantit qu’on y gagne au change… Voilà pourquoi Mon antiracisme appelle l’émergence d’une tierce voie : « l’antiracisme socialiste ». « Un antiracisme qui repose sur l’universalisme, les classes populaires, qui rejette radicalement le capitalisme et qui entend promouvoir l’autonomie et l’égalité ».

S’inscrivant en opposition à l’antiracisme dominant (qu’il soit moral ou politique), Kevin Boucaud-Victoire, avec Mon antiracisme, prête bien sûr le flanc à des attaques qui ne manqueront pas de pleuvoir. Je gage que la réaction des militants des deux bords – et sans doute surtout du côté décolonial – sera de dire que si Boucaud-Victoire rejette leur antiracisme, c’est qui nie le racisme lui-même… voire qu’il l’encourage en secret. On connaît par cœur la mécanique bien huilée. L’argument n’est d’ailleurs, dans le cas général, pas toujours faux : nombreux sont les intellectuels – de droite ou apparentés bien souvent – qui critiquent à longueur de journée l’antiracisme, le wokisme, le féminisme… car ils estiment que ces mouvements vont trop loin, trop fort, et qu’il faut donc les combattre. Ce faisant, ils tendent à restaurer (sous couvert d’antiracisme) les veilles exploitations et oppressions[4]. Ce n’est bien sûr jamais le cas de Mon antiracisme, qui ne nie à aucun moment la gravité du racisme, ni ne relativise la disproportion entre racisme antiblanc, très largement minoritaire, et racisme anti-« racisés », très largement majoritaire. Kevin Boucaud-Victoire est à chaque instant instruit de l’ampleur du phénomène, et c’est en connaissance de cause qu’il en parle sans jamais le minimiser. Ce qui, en soi, est suffisamment rare pour le signaler et en fait un livre précieux. Rien de plus difficile, en effet, que de critiquer un discours d’émancipation sans jamais critiquer la nécessité même de l’émancipation – c’est ce à quoi parvient Boucaud-Victoire.

Le racisme est bien vivace, c’est une certitude. Pour autant, « durant ces cinq dernières décennies, celui-ci a muté et sa compréhension n’est plus si aisée » écrit le journaliste. Il montre en effet combien la notion de race s’est, dans les discours racistes, peu à peu affaiblie, signant un fort recul de l’assise « biologique » du racisme. De même, la tolérance a beaucoup progressé dans la société française. Et pourtant, l’extrême-droite et les discours fascisants connaissent une ascension fulgurante – et en apparence inexorable. Comment expliquer ce paradoxe ? « Il faut », explique l’auteur, « faire l’hypothèse d’une chute du racisme « traditionnel », le racisme biologique […] au profit d’une nouvelle « ethnophobie » » fondée elle, dans l’imaginaire de l’extrême droite, sur le rejet de différences culturelles, religieuses ou d’identités sociales différentes de la majorité. Cette segmentation identitaire, voire ethnique, a été favorisée par le développement du capitalisme dans sa version néolibérale au cours de la seconde moitié du XXe siècle, qui a engendré un déracinement tous azimuts, une perte de repères, de stabilité et de fondements culturels communs. Il a délité les sociétés et atomisé les individus, minant l’intégration et la capacité de se parler malgré les différences. C’est, tout compte fait, la figure même du citoyen qui a été pulvérisée. Les seuls liens qui unissent encore les gens, fournis par le système capitaliste : « la société de consommation et la culture de masse » – pas de quoi recréer une culture commune… C’est cette « insécurité culturelle », elle-même causée par le capitalisme néolibéral, qui est à l’origine de cette résurgence du racisme sous sa forme dé-biologisée, le racisme culturel.

Tout au long de son stimulant essai, Mon antiracisme, Kevin Boucaud-Victoire mobilise les auteurs phares de l’antiracisme, que ce soit Franz Fanon, Aimé Cesaire ou Léopold Sédar Senghor pour ne citer qu’eux ; mais aussi du socialisme et de la radicalité anticapitaliste, et l’on songe alors à Karl Marx, Guy Debord ou Michel Clouscard ; le tout assorti de nombres références à des auteurs et autrices actuelles. Il s’agit alors de créer un antiracisme socialiste qui place la question sociale au centre du jeu politique, en particulier en reprenant à bras le corps l’analyse des classes sociales, et qui renoue avec l’universalisme conspué par les décoloniaux, mais un universel conscient de ses particularismes. C’est la seule façon d’agir en profondeur sur les causes du racisme, bien souvent sociales.

[1] Bien qu’il faille se garder, précise à juste titre Kevin Boucaud-Victoire, de réduire l’antiracisme politique aux Indigènes de la République.

[2] Conseil Représentatif des Associations Noires de France, fondé par Patrick Lozès en 2005.

[3] Je caricature, mais le fond est bien celui-là.

[4] Le Printemps Républicain s’est fait le champion de cette ligne, voir par exemple Nathalie Heinich. Bien souvent, on s’attaque à des mouvements qui défendent des causes de façon radicale en fustigeant prétendument la radicalité pour, en sous-main, torpiller les causes elles-mêmes.

Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à le commenter en bas de page !

Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !

Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !

![[Billet d’humeur] Macron, élection, dissolution… piège à cons](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2024/06/19227080-218x150.jpeg)

![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)