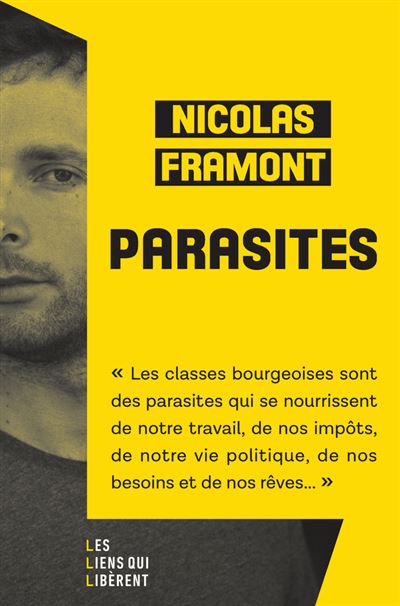

Parasites

Nicolas Framont

Les Liens qui libèrent, 2023

![]() Ces dernières années en France, comme semble-t-il, ailleurs dans le monde, la lutte des classes a fait son retour dans les esprits et au sein des conflits sociaux – parfois de façon larvée, inconsciente, informulée. Le mouvement des Gilets jaunes en est l’exemple parfait, mais il est loin d’être le seul. La classe dominante, que le sociologue et rédacteur en chef de la revue Frustration, Nicolas Framont, qualifie, dans la grande tradition ouvrière, de « bourgeoisie », se caractérise avant tout, selon lui, son parasitisme. Loin des grands mythes contemporains qui font des bourgeois des surhommes, des entrepreneurs conquérants œuvrant au péril de leur vie pour le bien de l’humanité, pourvoyeurs de richesses pour tous, l’auteur montre, tout au long de cet essai, à quel point ils sont en réalité improductifs, superflus et à quel point leur seul « génie » consiste à accaparer la richesse produite par d’autres et à confisquer le pouvoir politique. Ils vivent bien comme des parasites. Cet essai constitue, avec ses forces et ses faiblesses, une sorte de bréviaire, un petit manuel d’autodéfense intellectuelle contre l’enfumage (néo)libéral et tous les discours archi-dominants de justification de l’ordre capitaliste.

Ces dernières années en France, comme semble-t-il, ailleurs dans le monde, la lutte des classes a fait son retour dans les esprits et au sein des conflits sociaux – parfois de façon larvée, inconsciente, informulée. Le mouvement des Gilets jaunes en est l’exemple parfait, mais il est loin d’être le seul. La classe dominante, que le sociologue et rédacteur en chef de la revue Frustration, Nicolas Framont, qualifie, dans la grande tradition ouvrière, de « bourgeoisie », se caractérise avant tout, selon lui, son parasitisme. Loin des grands mythes contemporains qui font des bourgeois des surhommes, des entrepreneurs conquérants œuvrant au péril de leur vie pour le bien de l’humanité, pourvoyeurs de richesses pour tous, l’auteur montre, tout au long de cet essai, à quel point ils sont en réalité improductifs, superflus et à quel point leur seul « génie » consiste à accaparer la richesse produite par d’autres et à confisquer le pouvoir politique. Ils vivent bien comme des parasites. Cet essai constitue, avec ses forces et ses faiblesses, une sorte de bréviaire, un petit manuel d’autodéfense intellectuelle contre l’enfumage (néo)libéral et tous les discours archi-dominants de justification de l’ordre capitaliste.

« Les classes bourgeoises sont des parasites qui se nourrissent de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves » peut-on lire au frontispice de Parasites. Tout le propos du livre est comme résumé dans cette phrase. Nicolas Framont n’a de cesse, tout au long des chapitres et des paragraphes qui structurent son livre, de développer chaque terme de cette phrase, pour non seulement l’étayer, mais aussi déconstruire méthodiquement les discours dominants qui inversent totalement les faits. L’auteur va ainsi analyser la bourgeoisie et sa commère, la « sous-bourgeoisie » (p. 123) ; l’existence des classes sociales et leur lutte, qu’il s’agit de restructurer par la base ; le travail ; le rapport à l’Etat et enfin le développement individuel aliéné. Vaste programme. A chaque étape, il va en outre démonter l’argumentaire néolibéral ambiant qui, comme on l’a dit, inverse les choses : les travailleurs sont présentés comme des parasites ou du moins comme des êtres dont l’existence matérielle est assurée par les plus riches qui consentent à leur faire l’aumône d’un travail rémunéré – sous-entendu : sans les riches, les gens ordinaires ne seraient rien. Alors que c’est bien évidemment l’exact inverse qui est vrai. La fortune des bourgeois a trois sources principales : « l’héritage, la prédation et l’exploitation » (p. 49). Autrement dit, ce sont les dominés qui font vivre les dominants. Sans les premiers, les seconds ne seraient rien – pour reprendre une dénomination chère à Macron.

Comment expliquer que nous soyons tous à ce point intoxiqués par cette vision du monde si favorable aux exploiteurs et si dure envers les plus faibles ? Parasites montre les mécanismes de la fabrique d’une idéologie hégémonique, de sa diffusion et de sa saturation. Cela passe, entre autres, par les grands médias, à la solde des milliardaires. Mais de façon plus insidieuse, nos représentations collectives mettent majoritairement en scène des bourgeois ou sous-bourgeois. Par exemple à la télévision, dans les séries ou films que nous regardons, « les cadres, professions intellectuelles et chefs d’entreprise […] qui représentent 10 % de la population constituent… 65 % des personnes qui apparaissent à l’écran » (p. 84). Télévision, cinéma, téléréalité… mais aussi journaux télévisés, émissions de divertissement et d’information, jusqu’à l’infotainment (de information et intertainment, divertissement en anglais) de l’émission Quotidien… De quoi façonner un univers mental bienveillant pour la bourgeoisie, le tout dans un entre-soi confortable et souriant. C’est ce que le sociologue appelle, à juste titre, une « intoxication » (p. 93). Nous évoluons quotidiennement dans un bain de représentations et d’idéologie qui ont pour effet, si ce n’est pour but, de glorifier les parasites et de dénigrer les travailleurs – et c’est un phénomène loin d’être nouveau. « Notons cette propension, écrit Framont, à refaire l’histoire en donnant au peuple le mauvais rôle et en réécrivant celui des ‶élites″ de façon favorable. » (p. 99) Les classes populaires se retrouvent du mauvais côté de la barrière : des fainéants et des cyniques (dixit Macron), des jaloux et des rageux.

Mais la fabrique d’une mentalité favorable au capitalisme et aux capitalistes prend place, avant tout, sur le lieu de travail. Nicolas Framont analyse longuement le développement de la « psychologie positive » (p. 111) qui a progressivement façonné les techniques managériales de la plupart des grands groupes. L’objectif est que chaque travailleur adopte un « état d’esprit de développement » pour « se changer soi-même et devenir une better person » (p. 111). On reconnaît sans peine toute la bouillie infecte du management qui suinte et dégouline de chacun des visages happy et positive des « chief happiness manager » (p. 117). L’idée est de permettre – c’est-à-dire d’imposer – à chaque « collaborateur » – c’est-à-dire employé, donc exploité – de s’épanouir au travail en acquérant un « état d’esprit de croissance » (p. 113) au service de l’entreprise – c’est-à-dire des exploiteurs. Le tout au prix de l’intensification des cadences, de la servilité des travailleurs, et de leur absence de récrimination. En mettant l’accent sur l’individualisation maximale et l’isolement des travailleurs (par des primes, l’évaluation, la mise en concurrence) et sur le fait que, pour que ça se passe bien au travail, il faut avant toute chose, chercher à se changer soi-même, les nouveaux managers au service du capital ont trouvé l’arme parfaite pour dépolitiser tous les rapports au travail, casser les solidarités et les revendications, briser la syndicalisation et renforcer l’individualisme. S’en prendre à son état d’esprit inadapté, plutôt qu’aux structures sociales de domination, chercher en soi les facteurs de « résilience » plutôt que mettre en cause des conditions de travail inhumaines. « La division scientifique du travail a laissé place, dans les pays partiellement désindustrialisés comme la France […], à la psychologie positive. Il ne s’agit plus de contrôler les moindres faits et gestes des salariés au nom de leur productivité, mais de leur inculquer un nouvel état d’esprit au nom de leur bien-être. L’objectif est le même, le ton a changé : l’exploitation est, en ce début de siècle, souriante. » (p. 117)

Nous sommes, à chaque instant, intoxiqués par l’idéologie bourgeoise. Mais qu’est-ce donc que la bourgeoisie ? Dans la tradition marxiste, Parasites propose une réponse : « la classe bourgeoise est la classe dirigeante dans notre système capitaliste. Elle cumule direction du travail via les entreprises, direction de l’Etat et direction des médias. Cette classe sociale regroupe les personnes qui possèdent les moyens de production et leur famille. C’est-à-dire ceux qui ont du patrimoine financier et immobilier productif. » (p.51) Au-delà du côté très fourre-tout de la définition, et assez peu opératoire, elle a toutefois le mérite d’exister et d’insister sur plusieurs points : la bourgeoisie est la classe qui domine, via le monde du travail, la politique et les médias, et sa domination provient en premier lieu de ses ressources monétaires – c’est tout cela qui est analysé dans l’ouvrage. La notion, très intéressante, de parasitisme vient compléter ce tableau : le bourgeois, qui est décrit comme un parasite, tire profit du travail des autres – alors qu’il est lui-même largement improductif. Cela place au centre de l’analyse de Nicolas Framont le travail – ou plutôt l’emploi –, qui est en réalité le centre de gravité de la domination capitaliste.

Aussi, les différents « symptômes » (titre du chapitre 3) du parasitisme ont-ils, de près ou de loin, à voir avec le travail. Lorsque la classe bourgeoise accapare, avec le soutien actif des dirigeants politiques français et européens, les grands fleurons industriels de l’Etat et les services publics, ou organise leur démantèlement et leur privatisation, elle assure sa mainmise sur le travail des français. Parasites décrit, par exemple, comment l’électricité française, que ce soit sa production et sa distribution, autrefois joyau de la puissance publique, a été méticuleusement dépecée pour enrichir toujours plus les bourgeois sur le dos des citoyens. L’ouverture à la concurrence, absurde sur le plan industriel et économique, a été un long processus de découpe et de saccage, voulue par Bruxelles et l’idéologie néolibérale européenne. L’auteur décrit également avec précision comment en réalité le « libéralisme » est sous perfusion d’argent public et la manière avec laquelle l’Etat « détourne » l’argent du contribuable pour en faire bénéficier le secteur privé, sous formes de subventions, de crédits d’impôts ou d’exonérations. « Le patronat, pire assisté de France ? Assurément, si l’on considère la part du budget de l’Etat que nous dépensons pour eux. » (p.155) Le travail, dans un monde de capitalisme parasitique est attaqué en plein cœur. Ses fruits sont extorqués, mais son exercice est lui aussi à tout instant contrôlé, évalué, piloté, vérifié, orienté. Le salarié est tout sauf libre. Comme le fait remarquer Nicolas Framont, « contre toute attente, le capitalisme bourgeois s’est mis à produire quelque chose que l’on a toujours décrit comme réservé aux régimes communistes : la bureaucratie » (p. 166). Tout cela aboutit in fine a vider l’emploi de sa substance. Destruction des savoir-faire, des compétences, de la fierté que peuvent avoir les salariés… de plus en plus de travailleurs ne trouvent plus aucun sens au travail qu’ils font, qu’ils aiment parfois, mais qu’on leur empêche de bien faire. « La perte de sens au travail est intrinsèque au capitalisme » (p. 183) résume de façon lapidaire Nicolas Framont.

Après les différentes analyses qui essaient de déconstruire, on l’a dit, les discours dominants, et qui fonctionnent comme autant d’anticorps intellectuels contre la bouillie journalistique et médiatique, Parasites propose quelques pistes de « remèdes » (titre du chapitre 4). Ceux-ci passent par le fait de retrouver la fierté de ce que nous sommes, alors que la bourgeoisie instille peu à peu la honte et la déconsidération. « Le sentiment d’infériorité que les membres des classes laborieuses ressentent à l’égard de la sous-bourgeoisie et de la bourgeoisie est une pièce maîtresse de notre dépossession culturelle, économique et politique. » (p. 217) Reconstruire de la fierté, et retrouver, selon Framont, l’espoir. Mais cela implique de trouver des modes d’organisation voire d’auto-organisation qui nous font actuellement cruellement défaut. Ni Gilets jaunes, ni syndicats, ni mouvements fluides genre France insoumise, mais un peu de tout ça : empruntant aux uns la spontanéité et l’imprévisibilité, aux autres la capacité de structuration, prenant ici la capacité à entrer dans le jeu institutionnel, là celle, au contraire, à évoluer dans les marges des institutions bourgeoises ou ailleurs encore la possibilité de dépasser les clivages qui divisent les travailleurs…

Parasites est un essai qui fonctionne, on l’a vu, comme une sorte de manuel, ce qui fait à la fois tout son intérêt, mais marque également ses limites. Quoi qu’il en soit, Nicolas Framont fait le pari de s’adresser au plus grand nombre et, tant sur le fond que la forme, a tout pour réussir. Bonne lecture !

Merci d’avoir lu cet article, si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, ou à le commenter en bas de page !

Pour ne rien rater de nos prochaines publications pensez à vous abonner !

Vous souhaitez soutenir Phrénosphère ? Vous pouvez faire un don !

![[Billet d’humeur] La gadgetisation du monde](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2023/06/e.jpg)

![[Présidentielle 2022] Macron, le président illégitime](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2022/05/039a1db19f0883cb.jpeg)

![[Proposition] L’Année de Préparation à l’Université](https://phrenosphere.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-logo.png)